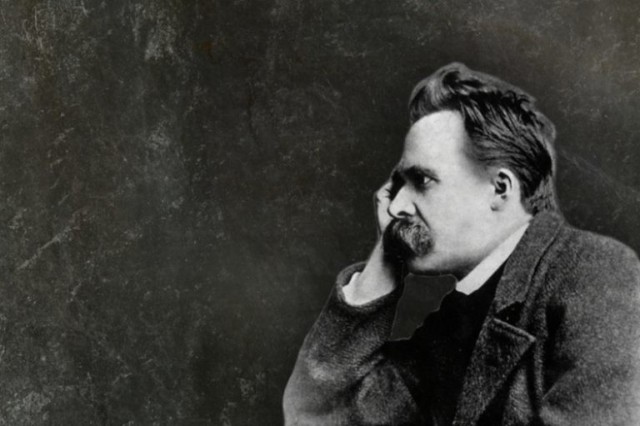

Немецкий философ Фридрих Ницше отрекся от христианства и традиционной морали, заявил, что Бог мертв, и отождествлял себя с Дионисом, греческим богом вина и достатка. На место Бога он ставил воображаемого, всесильного аморального сверхчеловека (нем. Übermensch), который был в двадцатом столетии воплощен в личности Адольфа Гитлера. Несмотря на то, что Ницше толковал существование человека натуралистически, он резко критиковал эволюционные механизмы Дарвина, и вместо этого предлагал понятие «воля к власти».

Немецкий философ Фридрих Ницше отрекся от христианства и традиционной морали, заявил, что Бог мертв, и отождествлял себя с Дионисом, греческим богом вина и достатка. На место Бога он ставил воображаемого, всесильного аморального сверхчеловека (нем. Übermensch), который был в двадцатом столетии воплощен в личности Адольфа Гитлера. Несмотря на то, что Ницше толковал существование человека натуралистически, он резко критиковал эволюционные механизмы Дарвина, и вместо этого предлагал понятие «воля к власти».

Среди многих его книг наибольшую известность обрел труд «Так говорил Заратустра», в которой он использует стиль, близкий к библейскому, чтобы изложить миру свои анти-христианские идеи. Важно понимать именно то, что говорил сам Ницше, а не то, как толкуют его слова комментаторы, поскольку эти идеи часто бывают весьма противоречивы.

Фридрих Ницше родился 15 октября 1844 года в семье лютеранского священника в деревне Реккене, недалеко от Лейпцига в прусской провинции Саксонии. Родители назвали его в честь прусского короля Фридриха Вильгельма IV, которому в день рождения Ницше исполнилось 49 лет. Именно он назначил отца Ницше поместным служителем церкви. Позже Фридрих отказался от второго имени Вильгельм. Однако в своей автобиографии он пишет: «В выборе того дня было по крайней мере одно преимущество: на протяжении всего моего детства мой день рождения всегда был праздничным днем». 1,2

Раннее знакомство со смертью

Когда Ницше было четыре года, его отец умер от заболевания мозга, а через шесть месяцев умер его двухлетний брат Джозеф. Таким образом, Ницше в очень юном и впечатлительном возрасте познал трагедию смерти, а также неопределенность и очевидную несправедливость жизни. Позже его книги будут содержать многие отрывки, посвященные смерти. Например: «Давайте остерегаться говорить о том, что смерть – это противоположность жизни. Жизнь – это всего лишь прототип того, что уже мертво; и это очень редкий прототип».3

После этих событий его воспитывали, как единственного мужчину в семье, состоящей из его матери Франциски, сестры Элизабет, двух незамужних теток и бабушки – до тех пор, пока в 14 лет он не поступил в Шульфорте, самый известный протестантский интернат.

Здесь его ожидало несколько знаменательных событий: он познакомился с литературой древних греков и римлян, с музыкой Рихарда Вагнера; написал несколько «музыкальных произведений, которые со всем приличием можно было исполнять в церкви»;4был воцерковлен в 17-летнем возрасте; прочитал скандальный труд Давида Штрауса «Жизнь Иисуса», оказавший на него глубочайшее влияние.

Преподавательская карьера

В 19 лет Ницше поступил в Боннский университет на факультет теологии и классической филологии (изучение языковна основании древних письменных текстов). Проучившись один семестр, он бросил теологию и утратил всю имевшуюся у него веру. Он перешел в Лейпцигский университет, где заслужил репутацию в академических кругах, опубликовав статьи, посвященные Аристотелю и другим греческим философам.

В возрасте 21 года он прочитал произведение Артура Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Один из комментаторов пишет: «Всесильного, всезнающего и благого Бога, управляющего вселенной, Шопенгауэр заменил слепым, бесцельным и фактически бесчувственным энергетическим побуждением, которое он смог описать всего лишь как «слепую и совершенную «волю».5

К этому времени уже прошло шесть лет с первой публикации книги Дарвина «О происхождении видов» на английском языке, и пять лет с момента ее первой публикации на немецком языке. К 23 годам Ницше вступил в армию на один год. Однажды, пытаясь вскочить на лошадь, он получил серьезную травму груди и стал непригоден к армейской службе. Он вернулся в Лейпцигский университет, где познакомился с известным оперным композитором Рихардом Вагнером, чьей музыкой он долгое время восхищался. Вагнер разделил его увлечение Шопэнгауэром. Он был бывшим студентом Лейпцигского университета, а по возрасту годился Ницше в отцы. Таким образом, Вагнер стал для Фридриха почти что отцом. Впоследствии эту роль занял плод воображения Ницше – сверхчеловек (нем. Übermensch) — сверхсильный не только в физическом, но и во всех других отношениях, воображаемый индивидуум с собственной моралью, который превозмог всех, вытеснил Бога и стал выражением противления миру.

В 1869 Ницше отказался от прусского гражданства, не взяв взамен никакого другого. Официально на протяжении оставшихся 31 года своей жизни он оставался человеком, лишенным гражданства. В тот год, в невероятно молодом возрасте 24 лет, Ницше был назначен профессором классической филологии в Швейцарском университете в г. Базель, и занимал эту должность на протяжении десяти лет. Во время франко-прусской войны 1870-71 г.г. он три месяца служил санитаром в госпитале, где воочию видел травматические последствия сражений, а также дифтерии и дизентерии. Эти сражения имели для него и другие последствия. Доктор Джон Фиггис пишет: «Однажды, оказывая помощь больным, и находясь в исступлении от сострадания, он мельком бросил взгляд на табун прусских лошадей, шумно сходящих с холма в селение. Их великолепие, сила, бравада и мощь сразу же поразили его. Он понял, что страдания и сострадание не были, как он считал ранее на манер Шопенгауэра, самыми глубокими переживаниями в жизни. Сила и власть были намного выше этой боли, и сама боль становилась не важной – в этом была реальность. И жизнь стала казаться ему борьбой за власть»6.

Последние годы жизни, сумасшествие и смерть

В 1879 году в возрасте 34-х лет он уволился с работы в университете г. Базель из-за ухудшения состояния здоровья, после трех дней непрекращающейся мигрени, проблем со зрением, из-за которых он стал близок к слепоте, сильнейшей рвоты и неослабевающей боли. Из-за болезни Ницше часто ездил в места с полезными для его здоровья климатическими условиями. С 1879 по 1888 год он получал небольшую пенсию от Базельского университета, и это позволяло ему вести скромную бродячую жизнь в качестве независимого писателя без гражданства в разных городах Швеции, Германии, Италии и Франции. За это время он написал свои полу-философские антирелигиозные труды, которые принесли ему славу (или дурную славу), в том числе книги «Веселая наука» (1882, 1887), «Так говорил Заратустра» (1883–85), «Антихрист» (1888), «Сумерки идолов» (1888), и свою автобиографию под названием «Ecce Homo»(эта книга, которая также называется «Как становятся самим собой»была написана в 1888 году, но издана лишь посмертно, в 1908 году, его сестрой Элизабет).

В возрасте 44-х лет Ницше жил в Турине. Рассказывают, что однажды он увидел, как кучер избивает лошадь, и обвил ее руками, чтобы защитить от побоев. Затем он упал на землю, и с этого момента последующие одиннадцать лет находился в состоянии помешательства, из-за которого не мог связно говорить и писать до самой смерти в 1900 году. Биограф Ницше по фамилии Кауфман описывает эти события так: «Он упал прямо на улице, а после этого собрал остаток здравого ума, чтобы написать несколько сумасшедших, но в то же время прекрасных писем, а затем его рассудок покрыла тьма, загасив весь его пыл и разум. Он полностью перегорел».7Современные медицинские диагнозы, описывающие причину его помешательства, весьма разнообразны. Ницше был похоронен в семейной гробнице рядом с церковью в Реккене.

Боль неразделенной любви

Во время своего визита в Рим в 1882 году, Ницше, которому на тот момент было 37 лет, познакомился с Лу фон Саломе (Луизой Густавовной Саломе), русской студенткой, изучавшей философию и теологию (в будущем помощницей Фрейда). Их познакомил общий друг, Пауль Реё. Она провела с Ницше все лето, в основном в сопровождении его сестры, Елизабет. Позже Саломе заявляла, что и Ницше и Реё поочередно делали ей предложение (хотя эти заявления ставятся под сомнение).

Ницше писал своему другу:«Этот год… был для меня намного более прекрасным благодаря великолепию и шарму этой истинно героической души. Я желал бы обрести в ее лице ученицу, и если мне не суждено прожить долго, — последовательницу, которая смогла бы развить мои идеи». Любопытно, что далее он добавил: «Кстати, Реё следовало на ней жениться; я со своей стороны подталкивал его к этому, как только мог». 8

В последующие месяцы отношения между Ницше и Саломе ухудшились, к его огромному разочарованию. Он писал ей о «ситуации, в которую я попал, приняв непомерную дозу опиума – от отчаяния».9А своему другу, Овербеку, он писал: «Этот последнийкусок, откушенный от жизни– самый трудный из всех, которые мне доводилось жевать…Я раздавлен колесом своих собственных чувств. Если бы я только мог заснуть! Но самые сильные дозы опиатов спасают меня лишь на шесть-восемь часов… У меня есть самая прекрасная возможностьдоказать, что «любой опыт может быть полезен…»10

Фото 1882 года. Лу фон Саломе с плетью в руке правит телегой, в которую запряжены «ломовые лошади» — Ницше (справа) и Пауль Реё!

Кауфман комментирует: «Любой опыт действительно былполезен для Ницше. Он перенес свои страдания в книги позднего периода — «Так говорил Заратустра» и «Ecce Homo». 10

«Так говорил Заратустра» — самое знаменитое произведение Ницше. Это философский роман, в котором вымышленный пророк, назвавшийся именем Заратустры (персидского основателя религии зороастризма в 6 веке до н.э.) являет миру идеи самого Ницше.

В своей автобиографии, книге «Как становятся самим собой», Ницше пишет: «Я не сказал здесь ни слова из того, что я сказал еще пять лет назад устами Заратустры».11Среди этих идей — мысль о том, что «Бог мертв», идея «вечного повторения» (т.е. мысль о том, что происходившее будет до бесконечности происходить снова), и идея «воли к власти». В оригинале Ницше использовал стиль изложения, напоминающий библейский, чтобы провозгласить свое противление христианской морали и традициям со многими богохульными словами в адрес Бога.

Ницше и «смерть Бога»

Заявления Ницше о смерти Бога в самой полной форме встречаются в виде анекдота или притчи в книге «Веселая наука»:

«Безумный человек.

Слышали ли вы о том безумном человеке, который в светлый полдень зажег фонарь, выбежал на рынок и все время кричал: “Я ищу Бога! Я ищу Бога!” Поскольку там собрались как раз многие из тех, кто не верил в Бога, вокруг него раздался хохот. Он что, пропал? – сказал один. Он заблудился, как ребенок, — сказал другой. Или спрятался? Боится ли он нас? Пустился ли он в плавание? Эмигрировал? – так кричали и смеялись они вперемешку. Тогда безумец вбежал в толпу и пронзил их своим взглядом. “Где Бог? – воскликнул он. – Я хочу сказать вам это! Мы его убили– вы и я! Мы все его убийцы! Но как мы сделали это?… Боги истлевают! Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! Как утешимся мы, убийцы из убийц! Самое святое и могущественное Существо, какое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами – кто смоет с нас эту кровь? … Разве величие этого дела не слишком велико для нас? Не должны ли мы сами обратиться в богов, чтобы оказаться достойными его? иногда не было совершено дела более великого, и кто родится после нас, будет, благодаря этому деянию, принадлежать к истории высшей, чем вся прежняя история!” – Здесь замолчал безумный человек и снова стал глядеть на своих слушателей; молчали и они, удивленно глядя на него. Наконец, он бросил свой фонарь на землю, так что тот разбился вдребезги и погас. “Я пришел слишком рано, — сказал он тогда, — мой час еще не пробил. Это чудовищное событие еще в пути и идет к нам – весть о нем не дошла еще до человеческих ушей. Молнии и грому нужно время, свету звезд нужно время, деяниям нужно время, после того как они уже совершены, чтобы их увидели и услышали. Это деяние пока еще дальше от вас, чем самые отдаленные светила, — и все-таки вы совершили его!»12

Не удивительно, что этот отрывок породил огромное количество споров о том, что имел в виду Ницше, написав эти строки. Здесь он говорит не о смерти Христа, Второй ипостаси Троицы, на кресте. Подобное заявление было истинным на протяжении тех трех дней, пока Христос находился в гробнице, но продолжение этих рассуждений были навсегда опровергнуты воскресением Христа из мертвых.

Кое-кто называл слова Ницше о том, что «Бог мертв», словами «сумасшедшего». Однако Ницше использовал этот термин много раз, произнося их собственным голосом, а не голосом сумасшедшего. В разделе 108 той же «Веселой науки» Ницше писал:

«Новые схватки. После того как Будда умер, в течение столетий показывали еще его тень в одной пещере – чудовищную страшную тень. Бог мертв: но такова природа людей, что еще тысячелетиями, возможно, будут существовать пещеры, в которых показывают его тень. – И мы – мы должны победить еще и его тень!»

А в 343 разделе «Веселой науки» Ницше объясняет, что он имел в виду:«Величайшее из новых событий – что “Бог умер” и что вера в христианского Бога стала чем-то не заслуживающим доверия – начинает уже бросать на Европу свои первые тени».

Фактически, Ницше верит в то, что Бог никогда и не существовал. Это его реакция на концепцию Бога, как «единственную, абсолютную и осуждающую власть, интересующуюся скрытыми и непристойными личными секретами».13Но здесь возникает еще одна проблема. Если Бог мертв, то кто теперь спасет нас? Ницше предлагает решение, состоящее из трех элементов. В книге «Сумерки идолов» он пишет:

- «Мы отрицаем Бога, мы отрицаем ответственность в Боге».14

- Он обращается к греческому богу Дионису, через которого «человек обретает мистическое освобождение от запретов рассудка, входя в пьяный оргиастический ступор».15

- Он предлагает «сверхчеловека», который должен преодолеть нужду в Боге, потому что Бог (по мнению Ницше) – это иллюзия разума.

Преподаватель философии Гайлз Фрейзер пишет:«Борьба, которую ведет Ницше, — это не борьба атеизма с христианством; это, как он недвусмысленно пишет, борьба Диониса с Распятым. Здесь все дело в духовном превосходстве веры Ницше над христианством. Это, в отличие от мнения, которое с готовностью принимают комментаторы, не борьба против веры, а борьба между верами, или, скорее, сражение между конкурирующими сотериологиями». 16

Ницше против книги Бытия

В своей книге «Антихрист» Ницше изливает целый поток оскорблений на Бога и на историю о сотворении, грехопадении и Потопе времен Ноя, изложенную в книге Бытия:

«Поняли ли собственно знаменитую историю, которая помещена в начале Библии, — историю об адском страхе Бога перед наукой?.. Её не поняли. Эта жреческая книга par excellence начинается, как и следовало ожидать, великим внутренним затруднением жреца: он имеет только одну великую опасность, следовательно, Бог имеет только одну великую опасность. Ветхий Бог, «дух» всецело, настоящий верховный жрец, истинное совершенство, прогуливается в своём саду: беда только, что он скучает. Против скуки даже и боги борются тщетно. Что же он делает? Он изобретает человека: человек занимателен… Но что это? и человек также скучает. Безгранично милосердие Божье к тому единственному бедствию, от которого не свободен ни один рай: Бог тотчас же создал ещё и других животных. Первый промах Бога: человек не нашёл животных занимательными, — он возгосподствовал над ними, он не пожелал быть «животным». — Вследствие этого Бог создал женщину. И действительно, со скукой было покончено, — но с другим ещё нет! Женщина была вторым промахом Бога. — «Женщина по своему существу змея, Heva», — это знает всякий жрец; «от женщины происходит в мире всякое несчастье», — это также знает всякий жрец. «Следовательно, от неё идёт и наука»… Только через женщину человек научился вкушать от древа познания. — Что же случилось? Ветхого Бога охватил адский страх. Сам человек сделался величайшим промахом Бога, он создал в нём себе соперника: наука делает равным Богу, — приходит конец жрецам и богам, когда человек начинает познавать науку! — Мораль: наука есть нечто запрещённое само по себе, она одна запрещена. Наука — это первый грех, зерно всех грехов, первородный грех. Только это одно и есть мораль. — «Ты не должен познавать»; остальное всё вытекает из этого. — Адский страх не препятствует Богу быть благоразумным. Как защищаться от науки? — это сделалось надолго его главной проблемой. Ответ: прочь человека из рая! Счастье, праздность наводит на мысли — все мысли суть скверные мысли… Человек не должен думать. — И «жрец в себе» изобретает нужду, смерть, беременность с её опасностью для жизни, всякого рода бедствия, старость, тяготу жизни, а прежде всего болезнь — все верные средства в борьбе с наукой! Нужда не позволяет человеку думать… И всё-таки! ужасно! Дело познания воздвигается, возвышаясь до небес, затемняя богов, — что делать? — Ветхий Бог изобретает войну, он разъединяет народы, он делает так, что люди взаимно истребляют друг друга (— жрецам всегда была необходима война…). Война наряду с другим — великая помеха науке! — Невероятно! Познание, эмансипация от жреца даже возрастает, несмотря на войну. — И вот последнее решение приходит ветхому Богу: человек познал науку, — ничто не помогает, нужно его утопить!»17

Первой реакцией любого будет вопрос: «Как человек, пребывающий в здравом уме, мог написать такую околесицу? И, наверное, самым милосердным ответом будет то, что эти бессмысленные оскробления были предзнаменованием сумасшествия Ницше, которым он страдал в последние 11 лет своей жизни.

Ницше против Дарвина

В книге «Так говорил Заратустра», Ницше являет миру своего сверхчеловека, выражаясь эволюционными словами своего пророка:

«Я учу вас о Сверхчеловеке… Вы совершили путь от червя до человека, но многое еще в вас – от червя. Когда-то были вы обезьянами, и даже теперь человек больше обезьяна, нежели иная из обезьян». 18

Однако, вопреки ожиданиям, Ницше, будучи явным эволюционистом, противостоял Дарвину и дарвинизму. Если и было учение, к которому он в незначительной степени склонялся, то это была теория Ламарка о наследовании приобретенных характеристик.19На самом же деле у Ницше была своя собственная теория для объяснения эволюции. Он называл ее «волей к власти», что на самом деле было волей к превосходству.

Важным фактором для Ницше было не количество потомков, произведенных какой-либо особью или видом, как для Дарвина, а качество этих потомков. И дарвинизм не являлся основой и даже не оказывал влияния на это мировоззрение. Ницше говорил о том, что Дарвин ошибается в четырех фундаментальных аспектах своей теории.

1. Ницше ставил под сомнение механизм образования новых органов в ходе небольших изменений, потому что понимал, что наполовину сформированный орган не имеет совершенно никакой ценности для выживания.

В своей книге «Воля к власти» он писал:

«Против дарвинизма. Полезность органа не объясняет его происхождения, напротив! Ведь в течение того весьма продолжительного времени, которое нужно для возникновения известного свойства, это последнее не сохраняет индивида и не приносит ему пользы, а всего менее в борьбе с внешними обстоятельствами и врагами».20

2. Ницше ставил под сомнение мировоззрение Дарвина о естественном отборе, поскольку в реальной жизни он видел, что выживают скорее слабые, нежели сильные.

В книге «Сумерки идолов» он писал:

«Анти-Дарвин. Что касается знаменитой «борьбы за существование», то она кажется мне, однако, более плодом утверждения, нежели доказательства. Она происходит, но как исключение; общий вид жизни есть не нужда, не голод, а, напротив, богатство, изобилие, даже абсурдная расточительность, — где борются, там борются за власть… Не следует смешивать Мальтуса с природой. — Но положим, что существует эта борьба — и в самом деле, она происходит, — в таком случае она, к сожалению, кончается обратно тому, как желает школа Дарвина, как, быть может, мы смели бы желать вместе с нею: именно неблагоприятно для сильных, для привилегированных, для счастливых исключений. Роды не возрастают в совершенстве: слабые постоянно вновь становятся господами над сильными, — это происходит оттого, что их великое множество, что они также умнее… Дарвин забыл про ум ( — это по-английски!), у слабых больше ума… Надо нуждаться в уме, чтобы приобрести ум, — его теряют, когда он становится более ненужным. Кто обладает силой, тот отрекается от ума ( — «проваливай себе! — думают нынче в Германии, — империя должна все-таки у нас остаться»…). Как видите, я понимаю под умом осторожность, терпение, хитрость, притворство, великое самообладание и все, что является притворством (к последнему относится большая часть так называемой добродетели)». 21

3. Ницше ставил под сомнение и теорию полового отбора Дарвина, поскольку не наблюдал, что он действительно имеет место в природе.

В книге «Воля к власти» под заголовком «Анти-Дарвин» он написал:

«Значение отбора наиболее красивых было в такой мере преувеличено, что он оказался перешедшим далеко за пределы инстинктакрасоты нашей собственной расы! Фактически красивейшее существо спаривается часто с весьма обездоленными созданиями, высшее с низшим. Почти всегда мы видим, что самцы и самки сближаются благодаря какой-нибудь случайной встрече, не проявляя при этом особой разборчивости».22

4. Ницше утверждал, что переходных форм не существует.

В том же разделе под названием «Анти-Дарвин» он пишет:

«Не существует никаких переходных форм. Утверждают, что развитие существ идет вперед, но для утверждения этого нет никаких оснований. У каждого типа есть своя граница — за ее пределами нет развития. А до тех пор — абсолютная правильность». 22

Затем Ницше предлагает нашему вниманию еще одну пространную главу, снова же под названием «Анти-Дарвин»:

«Анти-Дарвин. Что меня всего более поражает, когда я мысленно окидываю взором великое прошлое человека, это то, что я вижу всегда в нем обратное тому, что видит в настоящее время Дарвин с его школой или желает видеть, т.е. отбор в пользу более сильных, удачников, прогресс вида. Как раз противоположное бросается в глаза: вымираниесчастливых комбинаций, бесполезность типов высшего порядка, неизбежность господства средних, даже ниже средних типов. До тех пор, пока нам не укажут, почему человек должен представлять среди других творений исключение, я склонен к предположению, что школа Дарвина ошибается во всех своих утверждениях. Та воля к власти, в которой я вижу последнее основание и сущность всякого изменения, дает нам в руки средство понять, почему отбор не происходит в сторону исключений и счастливых случаев, наиболее сильные и счастливые оказываются слишком слабыми, когда им противостоят организованные стадные инстинкты, боязливость слабых, численное превосходство. Общая картина мира ценностей, как она мне представляется, показывает, что в области высших ценностей, которые в наше время повешены над человечеством, преобладание принадлежит не счастливым комбинациям, отборным типам, а напротив — типам декаданса, — и, может быть, нет ничего более интересного в мире, чем это неутешительное зрелище… Я вижу всех философов, я вижу науку на коленях пред фактом извращенной борьбы за существование, которой учит школа Дарвина, а именно: я вижу всюду, что остаются на поверхности, переживают те, которые компрометируют жизнь, ценность жизни. Ошибка школы Дарвина приняла для меня форму проблемы — до какой степени нужно быть слепым, чтобы именно здесь не видеть истины? Что виды являются носителями прогресса, это самое неразумное в мире утверждение — они представляют пока только известный уровень. Что высшие организмы развились из низших — это не удостоверено до сих пор ни единым фактом».23

Об этом дохочиво пишет Кауфманн:« [Ницше] имеет в виду своих «удачливых предшественников» Сократа или Цезаря, Леонардо или Гете: людей, чья власть дает им преимущество в любой «схватке за существование», людей, которые пусть даже и пережили Моцарта, Китса или Шелли, не оставили после себя детей или наследников. Однако именно эти люди представляют собой «власть», которой жаждут все люди. Ведь основным инстинктом, по словам Ницше, является не их стремление сохранить жизнь, но стремление к власти. И должно быть очевидно, как далеко отстоят друг от друга «власть» Ницше от «приспособляемости» Дарвина». 24

В свете вышеизложенного, не удивительно, что в своей книге «Ecce Homo» Ницше называет «быками» ученых, которые считают, что сверхчеловек – это продукт эволюции Дарвина.25

Ницше, конечно же, был философом, а не ученым, и он не объясняет тонкостей того, как «воля к власти» работает в эволюционном сценарии – кроме того, что высшие индивидуумы всегда имели и будут иметь власть восстать над своими современниками в их путешествии от обезьяны в прошлом к высоко эволюционировавшему сверхчеловеку в будущем.

Это привело к тому, что некоторые современные комментаторы изо всех сил пытаются примерить Ницше и Дарвина, например в таких книгах, как «Новый Дарвинизм Ницше» Джона Ричардсона.

Ницше, Дарвин и Гитлер

Ницше, возможно, и не мог предвидеть событий двадцатого века, но главным современным примером его «сверхчеловека», сильной личностью, жившей по законам своей собственной морали, стал Адольф Гитлер. Гитлер принял как «науку» Дарвина, так и философию Ницше. Для него понятие Дарвина о том, что сильные доминируют над слабыми, было величайшим благом. В то же время он считал себя сверхчеловеком, согласно философии Ницше, и применял идею Ницше о высших индивидуумах, чтобы убедить немецкую нацию в том, что они – «высшая раса». Гитлер довел идеи обоих о морали до логического заключения, что привело к разграблению Европы и убийству более шести миллионов невинных людей во времена холокоста.

Что мотивировало Ницше?

В своей автобиографической книге «Ecce Homo», Ницше не оставляет нам сомнений относительно собственного самовосприятия и относительно его книг.

Название для своей книги «Ecce Homo» (что означает «Се, человек!»), он взял из описания Иисуса Христа Пилатом в Евангелии от Иоанна 19:5. Четыре главы, составляющие книгу, носят такие названия: «Почему я так мудр», «Почему я так умен», «Почему я пишу такие хорошие книги» и «Почему я судьба». В главе под названием «Почему я так мудр» он написал:

«Я по-своему воинственен… Задача не в том, чтобы преодолеть сопротивление вообще, но такое, на которое нужно затратить всю свою силу, ловкость и умение владеть оружием, – сопротивление равного противника…» 26

Итак, в «равные» себе противники Ницше избрал ни кого-нибудь, а самого Всемогущего Бога! Сравните с этим первое искушение Евы сатаной в Эдемском саду – змей обещал Еве, что они станут «как боги» (Бытие 3:5). В этом «соревновании» Ницше выступает бок-о-бок с Дионисом. Он писал: «Я ученик философа Диониса: я бы предпочел быть сатиром,27чем святым».28На самом деле, Дионис был не философом, а греческим богом вина,29вдохновителем ритуального сумасшествия, экстаза и оргиатических излишеств. Дионис является воплощением всего того, что апостол Павел называет «грешной природой»:

«Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют» (Галатам 5:19–21).

Такое самоотождествление с Дионисом дает Ницше право называть себя первым имморалистом и лежит в основе, а также является итогом всей его анти-божественно, анти-христианской теологии морали. Самое последнее предложение книги «Ecce Homo» звучит так: «Поняли ли меня? – Дионис против Распятого…».30

Мы знаем, что его разум был наполнен работами таких атеистов и скептиков, как Штраусс и Шопэнгауэр. Он также говорит о том, что у него нет «приятных воспоминаний о детстве или юности».31Кое-кто предполагает, что гнев Ницше, направленный против христианства, передает подавляемые с детства бессознательные ощущения по отношению к «благожелательным» незамужним теткам и другим женщинам, жившим с ним. Один комментатор заходит насколько далеко, что пишет: «Нам только следует заменить словосочетания «мои тетки» или «моя семья» словом «христианство», и его гневные нападки прояснятся».32

В одной из глав книги Ecce Homoпод названием «Почему я так умен», Ницше пишет:

«От меня совершенно ускользнуло, как я мог бы быть «грешным». Точно так же у меня нет надежного критерия для того, что такое угрызение совести. … «Бог», «бессмертие души», «спасение», «потустороннее» – сплошь понятия, которым я никогда не дарил ни внимания, ни времени, даже ребенком, – быть может, я никогда не был достаточно ребенком для этого? – Я знаю атеизм отнюдь не как результат, еще меньше как событие: он подразумевается у меня инстинктивно. Я слишком любопытен, слишком неочевиден, слишком азартен, чтобы позволить себе ответ грубый, как кулак. Бог и есть грубый, как кулак, ответ, неделикатность по отношению к нам, мыслителям, – в сущности, даже просто грубый, как кулак, запрет для нас: нечего вам думать!..»33

Неужели в юном возрасте Ницше никто не объяснял, что мир перестал быть таким, каким Бог создал его изначально, что грех вошел в мир, и что мир был проклят, что Бог, Великий Судья, которого Ницше так ненавидел из-за того, что был Ему подотчетен, еще и любящий Бог, пославший Своего Сына, Господа Иисуса Христа, чтобы умереть на кресте и воскреснуть, чтобы Он смог простить нам наши грехи?

Однако в своей работе «Антихрист», а также во многих других книгах, Ницше демонстрирует, что он был хорошо знаком со всеми этими концепциями, однако рьяно отвергал их. Многие люди пытались противостоять концепции будущего осуждения, например, заявляя, что нет абсолютного добра и зла. Ницше же придерживался более кардинального подхода: он провозгласил смерть Судии!

Заключение

В последней главе книги «Ecce Homo», Ницше достигает кульминации в своих гневных излияниях против «Бога», «истины», «христианской морали», «спасения души», «греха», и т.д. Он подытоживает все это в своей кричащей кульминации: «Поняли ли меня? – Дионис против Распятого…».30

Однако минуточку, Ницше, в «равные» себе оппоненты ты избрал Всемогущего Бога! Может показаться, что свой последний удар против Бога ты провалил своим крайним почтением ко Христу, (сам того не желая?) признав, что Он, Распятый, является Всемогущим Богом.

Ницше грозил Богу кулаком, но сам Ницше теперь мертв, а Бог – нет. Поэтому последнее слово остается за Богом.

«Сказал безумец в сердце своем: `нет Бога’». (Псалом 14:1).

«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». (1 Коринфянам 1:18–19)

Популярность Ницше

Работы Ницше не обрели широкой популярности среди его современников. Первое издание книги «Так говорил Заратустра» было издано тиражом всего в 400 экземпляров. Однако после его смерти, когда мир захлестнула волна эволюционного атеизма в 20 веке, он стал одним из самых читаемых философов благодаря тому, что его книги были переведены на многие языки и многие авторы ссылались на них для своей собственной славы. Современные политические лидеры заявляли о том, что читали его труды — среди них Муссолини, Шарль де Голь, Теодор Рузвезльт и Ричард Никсон.

В «Энциклопедии Британника» сказано следующее: «Ассоциации с Адольфом Гитлером и фашизмом, которые возникают у нас в связи с именем Ницше, в основном обязаны тем, как воспользовалась его трудами его сестра Элизабет, которая вышла замуж за одного из лидеров антисемитского движения. Несмотря на то, что Ницше был пылким противником национализма, антисемитизма и силовой политики, его имя впоследствии использовалось фашистами для пропогандирования таких идей, которые были ему противны».34

Во время первой мировой войны германское правительство издало книгу «Так говорил Заратустра» тиражом в 1 150 000 экземпляров, и их выдавали немецким солдатам вместе с Евангелием от Иоанна. «Энциклопедия Британника» с оттенком легкой иронии комментирует эту ситуацию так: «Трудно сказать, кто из авторов был более скомпрометирован подобным жестом».34

Ссылки и примечания

- Ницше тщательно писал свои работы в виде пронумерованных разделов (иногда эти разделы пронумерованы на протяжении всей книги, иногда по главам) и благодаря этому любую цитату можно легко найти в любом переводе и любом издании по номеру раздела. В данной статье мы прибегнем к этой практике, цитируя работы Ницше.Вернуться к тексту.

- Ницше Ф. Ecce Homo, глава 1 «Почему я так мудр», раздел 3.Вернуться к тексту.

- Ницше Ф. Веселая наука, раздел 109.Вернуться к тексту.

- Викс Р. Ницше. Издательство Oneworld, Оксфорд, с. 3, 2002.Вернуться к тексту.

- Викс, ссылка 4, сс. 5–6.Вернуться к тексту.

- Фиджис Дж. Воля к свободе. Издательство Longmans, Green & Co, Лондон, с. 21, 1917.Вернуться к тексту.

- Вступление к редактору, раздел 1, к книге Ницше«Ecce Homo» в переводе Кауфманна.Вернуться к тексту.

- Кауфманн В.Ницше. Издательство Princeton University Press, NJ, с. 53, 1974.Вернуться к тексту.

- Кауфманн, ссылка 8, с. 58Вернуться к тексту.

- Кауфманн, ссылка 8, с. 59.Вернуться к тексту.

- Ницше, ссылка 2, глава 4 «Почему я судьба», раздел 8.Вернуться к тексту.

- Ницше, ссылка 3, раздел 125.Вернуться к тексту.

- Викс Р. Фридрих Ницше, Стэнфордская философская энциклопедия. , 26 января 2010.Вернуться к тексту.

- Ницше Ф. Сумерки идолов. Глава 6 «Четыре великих заблуждения», раздел 8.Вернуться к тексту.

- Спроул Р.С. Последствия идей. Издательство Crossway Books, Уитон, Иллинойс, с. 162, 2000.Вернуться к тексту.

- Фрейзер Г. Искупление Ницше. Издательство Routledge, Лондон, сс. 145–46, 2002.Вернуться к тексту.

- Ницше Ф. Антихрист. Раздел 48.Вернуться к тексту.

- Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Пролог Заратустры, раздел 3.Вернуться к тексту.

- Ницше очень мало ссылается на Ламарка. Основная ссылка присутствует в книге «Веселая наука», раздел 99, где он критикует Шопэнгауэра, назвавшего идеи Ламарка «гениальной, но абсурдной ошибкой».Вернуться к тексту.

- Ницше Ф. Воля к власти. Раздел 647.Вернуться к тексту.

- Ницше, ссылка 14, глава 9, раздел 14.Вернуться к тексту.

- Ницше, ссылка 20, раздел 684.Вернуться к тексту.

- Ницше, ссылка 20, раздел 685.Вернуться к тексту.

- Кауфманн, ссылка 8, с. 329.Вернуться к тексту.

- Ницше, ссылка 2, глава 3. «Почему я пишу такие хорошие книги», раздел 1.Вернуться к тексту.

- Ницше, ссылка 2, глава 1, раздел 7.Вернуться к тексту.

- В греческой мифологии сатир — «похотливое, находящееся в состоянии опьянения лесное существо с характерными заостренными ушами, с двумя рогами на лбу и хвостом. Сатиры прислуживали богу вина, Дионису». Энциклопедия Хатчинсона.Вернуться к тексту.

- Ницше, ссылка 2, Пролог Ницше, раздел 2.Вернуться к тексту.

- Во всех остальных работах, например, в книге «Между добром и злом», Ницше называет Диониса «богом».Вернуться к тексту.

- Ницше, ссылка 2, глава 4, раздел 9. Обратите внимание, что весь раздел 9 состоит всего лишь из одного предложения. Любопытно, что Ницше любил ставить дефисы, особенно после точек.Вернуться к тексту.

- Ницше, ссылка 2, глава 2, раздел 2.Вернуться к тексту.

- Миллер A. Ключ, к которому не прикасались: следы детской травмы в творчестве и разрушительности. Издательство Virago Press, Лондон, с. 111, 1990.Вернуться к тексту.

- Ницше, ссылка 2, глава 2, разделы 1 и 2.Вернуться к тексту.

- Ницше. Энциклопедия Британника. Том 24, сс. 936–38, 1992.Вернуться к тексту.

Ницше Фридрих (1844 — 1900): немецкий философ-волюнтарист, иррационалист и модернист, родоначальник европейской «философии жизни», поэт. Развивая идеи «новой морали», сверхчеловека, Ницше в конце жизни пришел к полному отрицанию христианства и даже написал трактат под названием «Антихрист» (Der Antichrist; обычно переводится как «Антихристианин»). В 1889 г. впал в безумие и до смерти пребывал умалишенным. Оказал значительное влияние на разные философские и социальные течения ХХ века: от фашизма и расизма до плюрализма и либерализма. Идеи Ницше обильно используются врагами христианства для борьбы с ним.

За последние десятилетия «ницшеанство» стало родом интеллектуальной моды для молодежи, а Ницше — кумиром многих образованных людей. В значительной степени это явление связано с моральной распущенностью и эгоизмом, которые стали принципами современного общества. «Ницше — пишет один из новых авторов — единственный, кто на каждом этапе каждого нового прочтения всё глубже и глубже подтверждал лишь мои собственные переживания»1. Без внимательного изучения жизни философа нельзя понять ни специфику его творчества, ни причин его колоссального влияния. Ведь эти причины кроются в совпадении многих субъективных факторов его и нашего времени. А по словам И. Гарина, горячего сторонника его идей, «философия Ницше — это раскрытие внутреннего мира Ницше»2.

Фридрих Ницше родился 15 октября 1844 г. в семье пастора. Несмотря на раннюю смерть отца (1848), глубоко поразившую мальчика, он получил хорошее воспитание с очень сильной религиозной составляющей. В детстве, восхищаясь музыкой или пением хора, он мечтательно созерцал излюбленные сюжеты, воображал пение ангелов. Но не только евангельские сюжеты, а и учение оказало на него большое влияние: такие понятия, как целомудрие, чистота, сострадание сильно трогали его сердце.

Развитие души философа во многом отражают его стихи. К молодым годам относится замечательное стихотворение:

Врагу

Ты меня изранил новой клеветою.

Что ж! К могиле виден мне яснее путь…

Памятник, из злобы вылитый тобою,

Скоро мне придавит трепетную грудь.

Ты вздохнёшь… Надолго ль?! Сладкой местью очи

Снова загорятся к новому врагу;

Будешь ты томиться напролёт все ночи,

«Жить не отомстивши, — скажешь, — не могу»!

И теперь я знаю: из сырой могилы

Пожалею снова не свой грустный век,

Не свои, коварством сломленные силы,

А о том: зачем ты, враг мой — человек!

Здесь мы видим глубокое понимание христианского идеала. В другом стихотворении, тоже довольно раннем, Ницше серьезно предостерегает против подмены любви чувственной страстью:

Страсть

Чувственность загубит

Все ростки любви…

Страсть любовь забудет,

Вспыхнет пыль в крови.

Ты мечтою жадной

Юности не тронь,

Иль огонь нещадный,

Чувственный огонь

Мужество расплавит

В пламенной крови,

Пепла не оставит

От твоей любви.

Так мыслил Ницше в молодости; но уже в те годы он писал и другие стихи, которые открывают перед нами демоническую силу, обитавшую в его душе. Чем более поздний период его жизни мы будем рассматривать, тем влиятельнее оказывается эта сила.

Кошмар

Ко мне опять вливается волною

В окно открытое живая кровь…

Вот, вот ровняется с моею головою

И шепчет: я — свобода и любовь!

Я чую вкус и запах крови слышу…

Волна её преследует меня…

Я задыхаюся, бросаюся на крышу…

Но не уйдёшь: она грозней огня!

Бегу на улицу… Дивлюся чуду:

Живая кровь царит и там повсюду…

Все люди, улицы, дома — всё в ней!..

Им не слепит она, как мне, очей,

И удобряет благо жизни люду,

Но душно мне: я вижу кровь повсюду!

Может быть, подобное стихотворение было только попыткой создания поэтического образа? — Нет, мы встречаем отзвуки того же «кошмара» в его дневниках и письмах, в самих его философских произведениях. Но стихи являют наиболее наглядный пример. Поэзия, как и музыка, рано стали любимым занятием Ницше, которым уже в детстве, по словам его лучшего биографа Д. Галеви, «овладел тиранический инстинкт творчества»3.

Стыд

Люби и не стыдись безумных наслаждений,

Открыто говори, что молишься на зло,

И чудный аромат свирепых преступлений

Вдыхай в себя, пока блаженство не ушло.

…

Для многих привычным образом Ницше является именно такой «аморалист», жизнерадостно избирающий зло вместо добра и убежденный в том, что никто не вправе потребовать у него за это отчета. На самом деле, как мы видим, этот образ гораздо глубже и сложнее. Но Ницше, по крайней мере в какие-то моменты своей жизни, хотел бы видеть себя тем кумиром, которым он стал. Основной мотив — героизм человека, не боящегося остаться в полном одиночестве по мере того, как все человеческое отвергается им и предается посмеянию. Преодоление страха перед одиночеством является одним из наиболее убедительных показателей величия: не случайно же пустынники становились путеводными звездами для многих поколений, на целые века. Ницше, не имевший семьи, не признававший ценностей общества, хотел быть своего рода «пустынником» философии. Более того, он желал выйти из «пустыни» подобно пророку, чтобы возвестить новую эру — эру сверхчеловека. Поэтому в самом удачном своем произведении он вкладывает свои идеи в уста пророка, но правда не христианского, а персидского Заратустры.

Воля

Мой парус — мысль моя, а кормчий — дух свободный,

И гордо мой корабль плывёт по лону вод,

И голос совести, стихии благородной,

Спасёт, спасёт меня: я с силою природной

Один иду на бой, и океан ревёт…

Почитатели Ницше именно таким себе его и представляют: подобным доктору Фаусту, который силой (хотя с помощью дьявола) вырывает у природы ее тайны. «Они святые для нас! — говорил в начале ХХ в. писатель Герман Гессе. — Мы хотим радоваться им, хотим в благоговейной робости любоваться мощными, высокими колоннами, поддерживающими свод этих храмов… Фауста и Заратустру называем мы храмами и святыми местами»3. Здесь центральным идеалом является свобода, не признающая Бога. Он предполагает новую религиозную веру — веру человека в свои собственные силы, и новое религиозное поклонение — «сверхчеловеку». Но поистине пророческими оказались глубокие слова Ницше о самом себе:

Из дневника

Если враги все убиты,

Снова хочу воскресить

Тех, имена чьи забыты,

Чтобы их снова убить.

Страшно: боюсь, посмеётся

Злобно над сердцем судьба:

Биться с собой мне придётся,

Резать себя, как раба.

Основной подспудный мотив творчества Фридриха Ницше, и особенно его философии, главный двигатель и, вместе с тем, угроза его жизни — это таинственная сила, которая действовала через него, как через гения, но вместе с тем сама по себе, и Ницше сознавал это. Иногда он боялся ее, чаще — гордился ей, как своим высшим отличием от «простых смертных». Из этого следует, что идеал полной свободы, самодостаточности есть неверная интерпретация устремлений философа. Действительно, с тех пор как Ницше потерял веру в Бога, он уже не находил для себя идеала, которому бы мог поклониться: каждый новый идеал оказывался фальшивым, и все свое творчество он посвятил, фактически, разоблачению идеалов — общественного блага, морали4, гуманизма5, самостоятельности (например, женской, ибо вопрос эмансипации тогда находился на волне популярности)6, рассудка7, научной объективности8 и мн. др. Это была радикальная «переоценка ценностей», но не с целью отказа от всех ценностей вообще, а с целью создания новых ценностей.

Кто же должен был создать эти новые ценности? Сам Ницше писал о себе: «Я один из тех, которые диктуют ценности на тысячи лет. Погрузить в века, как в мягкий воск, свои руки, писать, как на меди, волю тысячи людей… вот, скажет Заратустра, блаженство творца»9. Но Заратустра — только «пророк» сверхчеловека. Разве может он диктовать ему ценности наперед? Размышляя над своим «Заратустрой» четыре года спустя его написания (и за год до сумасшествия), Ницше напишет слова, которые трудно сразу понять читателю, но которые очень важны для самого автора: «Заратустра определил однажды со всей строгостью свою задачу… он есть утверждающий вплоть до оправдания, вплоть до искупления всего прошедшего»10. Это значит, что его миссия касается не только будущего, но и прошлого — философия, воплощенная в образе Заратустры, должна была оправдать все человечество, его бесцельное и бессмысленное существование, перед испытующим взглядом мыслителя. Но каким образом, если это существование и вправду бесцельно и бессмысленно, можно было бы оправдать его, то есть философски осмыслить? Ответ на этот вопрос — может быть, главная цель Ницше как философа, который отрицал Бога и искал Ему замену. Он нашел ее, как ему казалось, в идее прогресса. Человечество, в согласии с теорией Дарвина, оказывается само лишь промежуточным видом: ему, в ходе естественного отбора (борьбы сильных особей со слабыми), предстоит еще стать сверх-человечеством. Отсюда видно, как несправедливо называть Ницше гуманистом (от слова humanum — человеческое). По его убеждению, человек есть лишь то, что должно быть преодолено. И молодой Герман Гессе в 1909 г. с радостью поставил Ницше на один пьедестал со своими кумирами — Дарвином и Геккелем, основателем социал-дарвинизма, за превознесение идеи прогресса: «мы радуемся новому прекрасному настоящему и чаем еще лучшего, прекраснейшего будущего»11.

Получается, что сам Ницше оказывается посредине между прошлым и будущим, которое еще не наступило. Но сам он себя сверхчеловеком еще не считал. Какие же ценности, по его мнению, мог создать он сам, будучи просто человеком? Возможно, это ценности преодоления, движения вперед без остановки, о котором он писал так много? Но как можно преодолевать нечто ради того, что еще не вмещается в твое сознание? Здесь мы встречаем явную параллель с христианством. Церковь учит, что человек должен бороться с низменными проявлениями в себе ради того высшего, что может подать ему лишь Сам Бог. Откуда же человеку знать, к чему стремиться, если он еще порабощен греху? Это знание мало-помалу дает ему Благодать, которая и призывает, и направляет, и поддерживает человека в этой борьбе. Благодать есть проявление силы Божией. Так и Ницше, только «наизнанку», верил в какую-то великую силу, сообщавшую ему знание о сверхчеловеке. Он не сам писал свои произведения, какая-то непреодолимая страсть водила его рукой, чему способствовала и «ужасающая, демоническая сверхчувствительность его нервов»12. Не только биографы Ницше, но и сам он во многих местах отмечал аффективность, даже медиумичность своего характера. К этому аспекту относится и справедливое утверждение И. Гарина: «Притягательность Ницше, которая, кстати, возрастает со временем, обусловлена его харизматическим даром «заражения», передачи мощного энергетического импульса»13. Для человека такое возможно лишь при условии, что энергия, питающая импульс, есть нечто объективное. Итак, чьим медиумом был Ницше?

Ключевое понятие, слово, в котором была зашифрована эта энергия или сила, есть «Воля». Ницше называют волюнтаристом, то есть представителем философского течения, считающего личную волю, а не законы бытия, главной причиной всего порядка вещей. Как правило, волюнтаризм отличался от христианства тем, что отвергал Бога — «Воля» оказывалась раздробленным, а потому хаотическим началом. Хотя были волюнтаристами и некоторые христианские мыслители Европы: например, английский философ и историк Томас Карлейль. В атеистическом волюнтаризме французского философа-экзистенциалиста Жана-Поля Сартра человек наделен абсолютной свободой, но может сам не знать об этом; человек один на один с самим собой, и никто больше с него не спросит. У Ницше понятие «Воли» имело особую предысторию, связанную с именами кумиров его юности — Шопенгауэра и Вагнера.

Ко времени первого знакомства с книгами немецкого философа Шопенгауэра (годы жизни 1788 — 1860) Ницше уже потерял веру в Бога. С четырнадцати лет учась в высшей школе Пфорта, он рано познакомился с безверием, царившим в умах признанных тогда писателей (хотя сама школа была религиозной). Его кумирами стали великие поэты Шиллер, Байрон, Гельдерлин и другие — многие из них люди глубоко развращенные, сделавшие принципом жизни гордость и самолюбие. Поступив в университет и делая хорошие успехи в науке, он по совету своего учителя, знаменитого филолога профессора Ритчля, полностью оставляет занятия теологией для того, чтобы всецело посвятить себя филологии, греческому языку и литературе. Отныне он будет размышлять о христианстве, которое никогда не давало ему покоя, только извне, со стороны, с позиции неверующего и даже недоброжелательного ума.

В 1865 г. чтение Шопенгауэра произвело настоящий переворот в его душе и впервые поставило перед необходимостью переоценки всех ценностей жизни. В книге «Мир как воля и представление» Шопенгауэр писал о Воле, управляющей миром, и о Представлении, которое наблюдает за ее грандиозным и страшным спектаклем. Воля безумна, страстна, в ней нет созерцающего начала, но лишь одно деятельное. Постоянно ведя борьбу с самой собой в ипостасях своих порождений, она представляет вечное страдание. Избежать смерти никто не может, потому что Воля должна разрушать, чтобы созидать. Представление само по себе находится в рабстве у Воли, но оно может, путем самопознания, достичь высот созерцания. Оно делает страдание личности осмысленным, приводя его в диссонанс с пустым содержанием окружающего мира. Ницше тонко чувствовал те страдания и неправды, которыми наполнен мир. Ему показалось, что Шопенгауэр — пророк освобождения, который безжалостно указывает обществу на его пороки, чтобы люди могли спастись. Хотя Шопенгауэр часто пользовался и христианскими понятиями, в особенности аскетическими, в его философии «спасение» напоминало то, что называется «просветлением» в индуизме и буддизме: нужно приобрести апатию, невозмутимость, угасить в себе волю к жизни, то есть выйти из нее. Тогда она больше не будет иметь власти над человеком. Нужно угаснуть, умереть навсегда. Ницше так понял это:

Мудрость

Правда — в недвижном одном замираньи, в гниеньи одном!

Тайна — нирвана; получит блаженство в ней ум безнадёжно-бессильный…

Жизнь — есть святое затишье, покрытое сном…

Жизнь — это мирно и тихо гниющий от света могильный

Череп.

Следующим, кто оказал на Ницше огромное влияние, был композитор Рихард Вагнер (1813 — 1883). Он познакомился с ним еще в пору горячего увлечения Шопенгауэром, которого Вагнер тоже ценил. Имея познания в музыке, талант и критический ум, Ницше стал хорошим собеседником для уставшего от поклонников нового кумира Германии. В операх Вагнера благородные и сильные герои всегда становятся жертвами, не умея пользоваться оружием подлых существ — обманом и т.д. Уход могучей культуры старой Европы Вагнер аллегорически изобразил в «Сумерках богов», где всесильные боги в результате борьбы, вероломства и неотвратимого хода вещей покидают этот мир. Германия восхищалась Вагнером за идею немецкого характера, которую он пытался передать своей музыкой, порвав с итальянскими оперными канонами. Он выстроил себе в Байрете настоящий храм — театр, специально предназначенный для его постановок, полуспектаклей-полумистерий (здание впоследствии сгорело). Вагнер, как и Ницше, оставил христианство в юности. Он пережил охлаждение к вере после конфирмации*, когда, по его собственному признанию, вместе с товарищем «проел на сластях часть денег, предназначенных в уплату пастору за исповедь»14. В зрелом возрасте он дружил с основателем русского анархизма Михаилом Бакуниным, ценил его советы; Бакунин однажды просил композитора, намеревавшегося писать трагедию «Иисус из Назарета», обрисовать Иисуса слабохарактерным человеком15. Сам Вагнер думал, подобно Ницше: «Христианство оправдывает бесчестное, бесполезное и жалкое существование человека на земле чудодейственной любовью Бога»16. Угасание жизни, как у Шопенгауэра, не было для Вагнера идеалом. Его больше занимала героика и ее эстетические черты. «Волю к жизни» он пытался облагородить, поместив ее в трагические обстоятельства. Но сам, по свидетельству современников, больше всего любил успех и личную славу.

Постепенно недовольство Ницше как Шопенгауэром, так и Вагнером нарастало. В обоих он видел символы упадка, попытку спрятаться от реальности, которая у Вагнера, к тому же, надевает личину наигранного героизма и лицемерной морали. Ницше, сам хотевший быть провозвестником новых истин, не нашел в лице двух своих кумиров ни истинного руководства, ни искренней дружбы. Как только он начал критиковать Вагнера, покровительственное отношение к нему мэтра начало становится враждебно-холодным, а окружение композитора подняло его на смех.

Страстная натура Ницше не могла примириться с безысходностью и угасанием. После осмысления ему стала видеться в этой философии «похотливая любовь к смерти», злонамеренная эстетизация разложения. Для создания качественно иной философии требовалась реабилитация Воли, а следовательно и тот культ самовластной, никому не подчиняющейся силы в человеке, по которому больше всего известна философия Ницше. Он знал, что эта Воля (которую он называл «Волей к власти») с особенной энергией действует через него, когда он творит: сочиняет музыку, стихи, философские афоризмы. Он жил этим, и без религиозной жизни у него возник эффект привыкания к неистовому «творчеству», единственная цель которого — самовыражение. Правда, в этом самовыражении он порой с трудом узнавал самого себя, и пугался масштабов собственной активности. Но все чаще силазахватывала его целиком, не оставляя времени для спокойного размышления. Он пришел к убеждению, очень знаменательному для европейского человека: «Культура — это лишь тоненькая яблочная кожура над раскаленным хаосом»17.

Основными понятиями собственной философии Ницше стали рессентимент, сверхчеловек, вечное возвращение. Рассмотрим их по отдельности.

Рессентимент18 — это скрытая ненависть, которую слабые питают к сильным. Ницше сам считал себя «сильным» человеком, хотя в минуты уныния нередко сомневался в этом. «Слабые» неспособны по-настоящему творить, поскольку их главная цель — выживание. Видя, что в одиночку не выжить, они объединились и создали общество, государство. Мораль этих «чудовищных» учреждений тяготеет на всех, в том числе «сильных», которым она не нужна. Но, чтобы держать их в узде, «слабые» придумали стыд, жалость, сострадание и т.п. На самом деле они не способны ни к чему такому: их сострадание, будучи внешним, исполнено похоти. Но «сильным» они внушают, что те во всем неправы. Таким образом, они защищают свою земную жизнь, хотя все время проповедуют о небесном. По мнению Ницше, в рессентименте заключается сущность христианства. «Это ненависть к уму, гордости, мужеству, свободе… к радостям чувств, к радости вообще»19. Известное убеждение, что последним христианином был Сам Христос, и Он умер на кресте, после чего апостолы (особенно Павел) радикально извратили Его учение о непротивлении злу, приводит его к «антихристианству». Идеал Христа Ницше считает слабым и безвольным, идеал Его учеников — низменным и варварским.

Было ли такое отношение следствием непонимания христианства? Отчасти так. Но нельзя сказать, что Ницше не понимал его совершенно и приветствовал примитивную критику религии как сплошного самообмана. В молодости, когда один из его друзей высказал ироничное мнение о сущности молитвы, Ницше хмуро прервал его словами: «Ослиное остроумие, достойное Фейербаха!»20. И в известной работе «По ту сторону добра и зла» он признает: «Любить человека ради Бога — это было до сих пор самое благородное и отдаленное чувство из достигнутых людьми»21. Но все такие высказывания тонут в его ненависти к христианству, которая со временем нарастала. Рессентимент не имеет собственного содержания. Будучи завистливым чувством, он питается только чужими благами. Вопрос о том, допустимо ли связывать рессентимент и христианство, есть вопрос о внутреннем содержании христианства. Ницше знал свои эмоции по поводу христианства: они были разными, и в зависимости от настроения он давал слово тем или другим. Но положительное содержание христианства было для него закрыто. Он обращал особенное внимание на критику «мира» в Священном Писании, не понимая ее смысла. Христианство учит о двух частях в человеке, лучшей и худшей. Любовь к миру и его суете дает развиться худшей части до демонических размеров; наоборот, отречение от мира освобождает место для лучшей, небесной стороны человеческой души. Эту сторону философ не признавал и не замечал, по крайней мере умом. Но тем самым он позволил страстям, которые принимал за «Волю к власти», завладеть собой и разрушить себя. Он строго делил человечество на «лучших» и «худших», но сам никак не мог достичь полной уверенности в том, что принадлежит к числу первых. Отвергнув сложность, неоднозначность и подвижность всякого живого человека, Ницше оказался безоружным перед сложностью своего собственного характера.

Сверхчеловек — предельное развитие идеи Ницше о «сильном» человеке. Это его мечта, которая не могла воплотиться в действительность. Противоположность сверхчеловеку — «последний человек», воплощением которого философ считал современное ему общество. Главная беда «последнего человека» заключается в его неспособности презирать самого себя22. Поэтому он не может и превзойти себя. Это предел развития «слабого». Неспособный творить, он отвергает всякое творчество за ненадобностью, и живет лишь для удовольствия. Никого не умея ненавидеть по-настоящему, он готов истребить всякого, кто попытается возмутить спокойствие и безопасность его жизни. В «последнем человеке» без труда узнается тот бытовой идеал, который навязывается людям XXI века. Для Ницше, который верил в эволюцию, такое человечество оказывается ее тупиковой ветвью. По его мысли, сверхчеловек должен будет отделиться от «последних людей», как личность от безличной массы. Может быть, он вступит с ними в борьбу, а может быть, будет повелевать ими. Но каковы качества сверхчеловека? — Это остается не вполне понятным. Что именно будет он созидать, ради чего жить? А если только ради себя, то в чем его настоящее отличие от «последнего человека»? Скорее всего, отличие заключается в демоничности его натуры. «Последний человек» просто жалок и ничтожен; сверхчеловек имеет отпечаток сверхсильного ума. Он отрицает качества Христа, но имеет качества Диониса — языческого «страдающего бога» вина, оргий и мистерий, неистового двойника Аполлона. Разрываемый на части разгулявшимся хаосом Дионис противостоит добровольно претерпевающему смерть, и остающемуся цельным Спасителю. Ницше видел Диониса в себе. Все чувства «сверхчеловека» обострены, он в буквальном смысле «носится» по вселенной, не останавливаясь ни на чем. Демоничность личности самого Ницше отмечал (не без восхищения) Стефан Цвейг23.

В идее разделения человеческого рода на изначально способных и неспособных мы видим одну из причин популярности философии Ницше в нашу эпоху. С одной стороны, все средства массовой информации проповедуют именно культ «последнего человека», которому нечего создавать и только предстоит счастливо всем пользоваться. С другой стороны, параллельно создается также культ «элиты», особого класса личностей, которые на благо всего мира могут мудро или «профессионально» управлять миллиардами простых смертных.

И современная культура не стесняется подчеркивать «демонизм» этих людей, даже гордится им. Философию сатанизма многие сегодня считают уделом интеллектуалов, а само поклонение люциферу («светоносцу») — религией познания. Но пример Ницше всегда будет оставаться предостережением против этого. Будучи мыслителем, он не мог слепо уверовать в догматы созданной им религии. Он сомневался, чувствуя свою слабость, подверженность болезненным состояниям24. Опора, которую он нашел, стала причиной его духовной гибели. Это «миф о вечном возвращении».

Вечное возвращение — миропорядок, в соответствии с которым все, что происходило в мире, без конца и без начала повторяется в нем. Эта идея, схожая с воззрением индийского брахманизма и других языческих философий, пришла в голову Ницше до того, как он оформил учение о сверхчеловеке. Но ее влияние было глубже и продолжительнее. Смысл ее сам автор считал жестоким и безжалостным: пусть всякий будет готов бесконечное число раз прожить одну и ту же жизнь. Перед ним вставал трудный вопрос: может ли человек изменить эту жизнь?

А если не может, тогда «возвращение» поистине ужасно. В том то и дело, что не может. Ницше был свидетелем собственной слабости; он чувствовал, как при болезни и бессилии в нем самом непреодолимо растет ощущение рессентимента25. И если человек не может изменить что-либо, он может лишь «запретить» себе те состояния, в которые готова погрузиться его личность. Значит, победа над самим собой заключается в готовности принять жизнь такую, как она есть. Это был ответ Шопенгауэру. Ницше провозгласил не отрицание, а утверждение Воли. Нужно полностью отдаться ей, и, став наперекор всему существующему, завладеть всем (конечно, в субъективном смысле). Так возникло понятие «Воли к власти», которое фашисты потом использовали в смысле объективном. И он отдался той силе, что в нем действовала, на расхищение.

Мысль о «вечном возвращении» получила название «мифа», или даже «символа» по той причине, что ее не следует понимать буквально. Мы не можем сказать, насколько верил автор в действительное повторение всего. Правда, эта идея оказала на него поистине мистическое воздействие: поразив его во время лесной прогулки в горах, она повергла мыслителя в шок. Он плакал от священного восторга, думая, что нашел «высшую точку мышления»26. Сущностью «вечного возвращения» было другое понятие — amor fati, любовь к судьбе. «Без сомнения, существует отдаленная, невидимая, чудесная звезда, управляющая всеми нашими поступками; возвысимся до такой мысли»27. Удивляет готовность, с которой «самый свободолюбивый философ» был готов отдаться во власть какой-то звезды. Но для него было важно то, что он получит взамен: сверхчеловеческие силы, гениальность.

Из дневника

Сердце не любит свободы,

Рабство от самой природы

Сердцу в награду дано.

Выпустишь сердце на волю,

Дух проклянет свою долю,

С жизнью порвётся звено!

Как раз к этому времени относится его увлечение Лу Саломе, которая сыграла в его судьбе роковую роль. Впервые влюбившись по-настоящему (это было в 1882 г., в возрасте 38 лет), Ницше дал предмету своего чувства такую характеристику: «Лу — дочь русского генерала, и ей 20 лет; она проницательна, как орёл, и отважна, как лев, и при всём том, однако, слишком девочка и дитя, которому, должно быть, не суждено долго жить»28. Он ошибался. Лу прожила еще долго (до 76 лет), и написала о нем в своих воспоминаниях. Она стала, в известной степени, также «музой» психоаналитического движения; с ней дружил З. Фрейд, чья низменная и полная извращений философия вряд ли пришлась бы самому Ницше по душе. Будучи женщиной легких принципов, Лу имела роман одновременно с Ницше и его другом, Паулем Рэ. Поначалу не замечая этого, философ избрал ее собеседницей для изложения своих сокровенных идей.

Но через некоторое время ситуация стала ясна; Ницше был оскорблен до глубины души, тем более, что думал уже создать семью. Его сестра Лизбет, человек не очень проницательный, но любящий его, без обиняков указала брату на то, что Лу есть живое воплощение его собственной философии. (Она была права: сам Ницше признает это в «ЕССЕ НОМО»29). В результате он порвал с Лу Саломе и Паулем Рэ, а также поссорился с матерью и сестрой. Все это произвело переворот в его впечатлительной душе. Идея «вечного возвращения», любви к собственной судьбе оказалась под угрозой: «Несмотря ни на что, — писал он в эти дни своему лучшему другу Петеру Гасту, — я не хотел бы снова пережить эти несколько последних месяцев»30.

В стремлении преодолеть свое униженное состояние, он заканчивает свою самую известную книгу — «Так говорил Заратустра». В ней чувствуется поистине демонический заряд гениальности. Вместе с тем, будучи как бы пророчеством о сверхчеловеке, книга ждала своего продолжения. Ницше хотел общественного резонанса, полемики. Не дождавшись их, он предсказал, что его труды будут влиять на умы людей после его смерти. Но на этом остановиться Ницше не мог. До конца 1880-х гг. он пишет еще ряд произведений, все более вызывающих. Его цель — «восстать против всего больного во мне, включая сюда Вагнера, включая сюда Шопенгауэра, включая сюда всю современную «человечность»»31. Однако увязывать все больное в себе только с посторонними, только с бывшими кумирами было большой ошибкой. Какая-то тяжелая болезнь прогрессировала в нем самом, требуя выражения в злых памфлетах, в стихах. Даже поклонник Ницше И.Гарин признает за ним садистические наклонности, хотя целиком относит их причину к болезни мозга32.

Расплата

Казни красотою своей, бросаясь на грязное ложе…

В объятьях безумных ночей казни красотою своей,

И тело богини моей на падаль пусть будет похоже!..

Из дневника

Не осуждай меня, мои порывы злости:

Я раб страстей и грозный бич ума…

Душа моя сгнила, и вместо тела — кости…

Не осуждай! Свобода есть тюрьма.

Эти и другие стихотворения показывают, что происходило в его душе. Болезнь действительно развивалась и на телесном уровне. Карл Ясперс, психиатр, пишет об этом: «Болезнь Ницше (прогрессивный паралич вследствие заражения сифилисом) была из тех, что ослабляют все процессы торможения. Резкая смена настроений, упоение небывалыми возможностями, скачки из крайности в крайность… все это чисто болезненные состояния»33.

Но при этом неуклонно нарастала тоска духовного одиночества. В те самые годы, когда он писал знаменитую книгу «Воля к власти», Ницше признавался в письме сестре: «Где же они, те друзья, с которыми, как мне когда-то казалось, я так тесно был связан? Мы живем в разных мирах, говорим на разных языках! Я хожу среди них как изгнанник, как чужой человек; до меня не доходит ни одно слово, ни один взгляд… «Глубокому человеку» необходимо иметь друга, если у него нет Бога; а у меня нет ни Бога, ни друга»34. Невозможно только с болезнью связывать проявления самой болезни, которые бывают разными у разных людей. К тому же и заражение сифилисом должно было иметь причиной неправильный образ жизни. В сорок лет он чувствовал себя в расцвете сил и написал известное стихотворение

Полдень жизни.

О, полдень жизни, знойный летний сад,

Обремененный,

Тревожным чутким счастьем упоенный!

Я жду друзей. И день, и ночь прождал…

Где вы, друзья? Придите! Час настал!

В 1889 г. рассудок покинул Ницше и он внезапно погрузился в неадекватное состояние, в котором, с небольшими просветами, пребывал до смерти в 1900 г. Этому предшествовали несколько месяцев борьбы с психической болезнью. Знакомые и родственники лишь постепенно смогли заметить, что происходит в уме философа. Ницше тогда жил на отдыхе в Турине, в Италии, которая всегда вдохновляла его философские произведения. Как и в прежние годы, он активно вел переписку — его письма приходили г-же Мейзенбух, Козиме Вагнер (жене композитора), Петеру Гасту, Францу Овербеку и многим из тех, кто раньше окружал Ницше и теперь оставался неравнодушным к его судьбе. «Самый независимый ум во всей Европе», «единственный немецкий писатель», «гений истины»… все эти эпитеты, которыми он величал себя в письмах, воспринимались теперь как проявление творческого кризиса, несдержанности характера. Но за ними следовали другие, все более странные слова. Письма сокращались до одной строки, которая содержала какие-то непонятные признания.

Он то называл себя именами убийц, о которых писали современные газеты, то вдруг подписывался — «Дионис» или «Распятый»… Последние чувства Ницше по отношению к Христу так и остались тайной. Когда Овербек приехал в Турин, он застал своего приятеля в невменяемом состоянии, под наблюдением чужих людей. Ницше играл локтем на пианино, пел гимны в честь Диониса, прыгал на одной ноге. Более поздние годы безумия были спокойными, есть свидетельства о неожиданных проблесках сознания, хотя врачи утверждали, что мозг поражен безнадежно. 25 августа 1900 года Фридрих Ницше умер в городе Веймаре.

«Заратустра» Фридриха Ницше в свете Заповедей Блаженств

Влияние Ницше на современников было не так велико, как на потомков, и в том числе на нынешние поколения. По словам К. Ясперса, «Ницше, а вместе с ним и современный человек, не живет больше связью с Единым, которое есть Бог, но существует как бы в состоянии свободного падения»35. Мы рассмотрели жизнь этого немецкого философа, печальный конец которой не находится в диссонансе с закономерностями ее развития.

Но самым удачным произведением Ницше, сквозь которое пробивается мощная струя его таланта, еще не подверженная очевидному болезненному разложению ума, — это, конечно, «Так говорил Заратустра». Здесь в поэтической форме философ противопоставил себя всем ценностям христианского мира, смешав их с предметами, вызывающими презрение. Он, как мы уже могли заметить, пытался в лице христианства устранить препятствие на пути пророчества грядущего «сверхчеловека». Поэтому наше исследование будет неполным, если мы не рассмотрим именно этот его труд в свете Заповедей блаженства из Нагорной Проповеди Спасителя (Мф. 5: 3-12).

| Блажени нищии духом, яко тех есть Царствие Небесное. | Заратустра почти нигде прямо не противоречит Евангелию, и это глубоко неслучайно — Ницше как бы боялся приступать к Библии; он лишь косвенно ссылается на нее. Идеал евангельской нищеты в понимании Ницше (как и многих неверующих философов) теснее всего связан с неведением, которому он противопоставляет активное познание. «Так как мы мало знаем, то нам от души нравятся нищие духом… Как будто существует особый, тайный доступ к знанию, скрытый для тех, кто чему-нибудь учится: так верим мы в народ и «мудрость» его»36. Ницше видел в нищете духа стремление познавать истину, не трудясь и не страдая. Отсюда видно, как он глубоко заблуждался в отношении христианства, не желая видеть в нем подвига. То, что называет он «добровольной нищетой»37, в сущности есть лишь бегство от реальности. Но Господь призывал совсем к другому. «Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ и слеп и наг» (Откр. 3: 17). Быть нищим духом, значит прежде всего осознать это. «Когда человек посмотрит внутрь сердца своего, и разсудит внутреннее состояние свое, то увидит душевную нищету, горшую паче телесной. Ничего бо в себе, кроме бедности, окаянства, греха и тьмы не имеет. Не имеет истинной и живой веры, истинной и сердечной молитвы, истинного и сердечного благодарения, своея правды, любве, чистоты, благости, милосердия, кротости, терпения, покоя, тишины, мира и прочаго душевнаго добра. … Но кто имеет тое сокровище, от Бога тое получает, а не от себя имеет» (святитель Тихон Задонский)37. |

| Блажени плачущии, яко тии утешатся. | Ницше высоко ценил плач, и мы в его произведениях, а также письмах и дневниках нередко можем встретить свидетельства, что его нервической натуре было свойственно проливать потоки слез. «Мир — говорит Заратустра — это скорбь до всех глубин»38. Однако не менее важно для него преодоление плача, то есть уже упомянутая нами amor fati. Мог ли бы философ понять слова: «в бездне плача находится утешение» (Лествица 7. 55)? Его плач имел другую природу, и евангельского плача «по Богу» Ницше не знал. То есть, не знал плача как просьбы об исцелении, которая одновременно служит и средством к исцелению. Многие подвижники могли бы в уединении впасть в безумие, подобно Ницше, если бы плач о грехах не сохранял в них ясность сознания. |

| Блажени кротцыи, яко тии наследят землю. | «Радостотворному» плачу в христианском учении сопустствует кротость. Ницше не выступал за культ силы, как может показаться. Он был мягок в обращении с людьми и даже говорил о себе как о человеке кротком. Но как совместить это с «волей к власти»? Дело в том, что вся философия Ницше относится к внутреннему миру человека, и его внимание направлено только на самоощущение. Кротость как нравственное усилие он считал лицемерием, под которым скрыты внутренние человеческие пороки. «Я смеялся часто над слабыми, которые мнят себя добрыми, потому что у них расслабленные лапы»39. Надо признать, что такие примеры философ мог действительно встречать в жизни. Доброта, по его мнению, всецело должна быть естественным порывом, опять же — действием силы природы в человеке. Поэтому Ницше защищает идею мести: лучше отомстить в естественном порыве, чем унижать обидчика личиной всепрощения. Итак, мы видим, что философ не понимал нравственной кротости как работы человека над самим собой. Это говорит лишь о том, что на каком-то этапе жизни он сам забросил эту работу, отдавшись в волю бушующих стихий. Но Господь говорит о кротких как о делателях, неустанно трудящихся не над внешним своим образом, а над состоянием сердца. Поэтому, как трудящиеся на земле, они и наследуют ее. «В сердцах кротких почивает Господь, душа же смятенная седалище диаволе есть» (Лествица 24. 7). |

| Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся. | Стремление к познанию всегда отмечают как существенную черту характера Ницше. Но его познание не имело конечной цели, в конечном итоге не имело предмета. В работах, посвященных Ницше, можно встретить понятие «Дон Жуан познания». Что оно означает? Как дон Жуан, по легенде, сразу охладевал к жертвам своего соблазнительства, так и философ, якобы, бросал истину тотчас после того, как находил ее. На самом деле это неверно: Ницше очень привязывался к своим идеям и оставлял их только тогда, когда мощный поток сознания увлекал его за собой. Он был соблазненным, а не соблазняющим. Но его желанием было уподобиться своему Заратустре, для которого, в конце концов, «добро и зло суть только бегущие тени, влажная скорбь и ползущие облака»40. Христиане жаждут правды, говоря вообще, потому, что не сочувствуют кривде. Блаженство обещано потому, что правда восторжествует. Мир, таким образом, есть борьба правды и кривды, причем последняя не существует сама по себе: она искажение, ложь, обман. Для Ницше, получается, и добра то же не существует. Он ищет истину «по ту сторону добра и зла». Но тем самым, что все-таки ищет, он показывает присущее каждому человеку тяготение к истине. |

| Блажени милостивии, яко тии помиловани будут. | Больше всего Ницше как мыслитель получает упреков в немилосердии. На самом деле и здесь проявилась неоднозначность его характера. Он мог, увидев на улице собачку с пораненной лапой, заботливо перевязать ее; в то же время, когда в газетах написали о землетрясении на острове Ява, унесшем жизни сразу нескольких сотен тысяч человек, Ницше был в эстетическом восторге от такой «красоты». Что же говорит о милосердии Заратустра? Прежде всего, он прибегает к своему излюбленному приему обличения ложной, лицемерной добродетели. «У вас слишком жестокие глаза, и вы похотливо смотрите на страдающих. Не переоделось ли только ваше сладострастие и теперь называется состраданием!»41. Это разоблачение похоти, скрытой в жалости, много занимает Ницше. Возможно, кто-то лицемерно выражал сочувствие ему самому, как человеку болезненному, а он остро чувствовал такие моменты. Страх перед унижением всегда жил в нем: он боялся внутреннего рессентимента. При этом, конечно, у него не было и досуга для того, чтобы составить представление о живом, деятельном милосердии, которое совсем не напоказ, а напротив, даже таясь и скрываясь, оказывает добро тому, кто в этом нуждается. Так, под покровом ночи, совершал свою милостыню свт. Николай Чудотворец. Это значит — предоставить себя и свое имущество в распоряжение Богу, Который дает всякое благо просящим у Него. Милосердие не мнит себя добродетелью: оно, скорее, послушание, с помощью которого можно приобрести какие-то добродетели души. Оно помогает приобрести чистоту сердца. |

| Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят. | Ницше довольно часто говорит о теле; по сути, являясь монистом*, он пытается перевести внимание немецкой философии с ума на эмоциональную сферу плоти. Но при этом — странное дело — Ницше очень мало говорит о сердце. Тем более «чистота сердца» вообще игнорируется им. «Я учу вас о друге и переполненном сердце его»42 — такие высказывания еще можно встретить у Заратустры. Сердце должно быть переполнено. Чем же? Здесь автор описывает себя самого, высокое чувственное напряжение своего характера. Сердце понимается, скорее всего, как плотской мускул, но не как средоточие духовно-телесной жизни. Между тем, Господь не случайно уделял сердцу много внимания. Говоря о том, что человек оскверняется не тем, что в него входит, а тем, что от него исходит, Он имел в виду именно сердце: «От сердца бо исходят помышления злая, убийства, прелюбодеяния… сия суть сквернящая человека» (Мф. 15: 19). И еще: от избытка сердца глаголют уста человека (Лк. 6: 45). Словом, как учит свт. Тихон Задонский43, «чего на сердце нет, того и в самой вещи нет. Вера не есть вера, любовь не есть любовь, когда на сердце не имеется, но есть лицемерие». В Евангелии, значит, содержится ответ Ницше, который так боялся всякого лицемерия. Чистота сердца исключает притворство, и только в ней человек возвращает себе первозданную способность видеть Бога. |

| Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся. | Ницше часто говорил о «любви к дальнему», вместо любви к ближнему. А слово Божие говорит: «Я исполню слово: мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его» (Ис. 57: 19). Что значит у Ницше «этика любви к дальнему»? Это довольно глубокая мысль: в человеке нужно любить то, чем он может стать, и с требовательностью относиться к тому, что он есть. Иначе, любя его просто так, мы окажем ему плохую услугу. Человек в его развитии (в перспективе сверхчеловек) — это и есть, по Ницше, «дальний». Как видно, своя правда в этом есть. Евангельская любовь не потакает и всегда требует изменений от человека. Но не менее верно и то, что человек должен хранить мир с другими людьми, как условие внутреннего мира с Богом. Часто человечество, и особенно Церковь сравнивают с едином телом, в котором если разные члены враждуют, не может быть здоров ни один из них. Естественно, что миротворцам дается такое высокое достоинство: ведь они, примиряя враждующих, восстанавливают гармонию, созданную Самим Богом. Но для Ницше война (прежде всего в иносказательном, но и в буквальном смысле тоже) является необходимым условием развития. Почему? Потому что он не верит в Бога и разумное устройство вселенной. Заратустра так говорит от имени Жизни: «что бы ни создавала я и как бы ни любила я созданное — скоро должна я стать противницей ему и моей любви: так хочет моя воля»44. Здесь мы узнаем ту слепую Волю, о которой учил Шопенгауэр: она порождает и убивает своих созданий. Достаточно сказать о том, что эта безотрадная идея разрушила самого Фридриха Ницше. |

| Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царствие Небесное.

Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще, Мене ради. |